Planspiel Sucht für die Schüler des 8. Jahrgangs

Im Rahmen unseres Konzeptes zur Gewaltprävention nehmen die Schüler*innen des 8. Jahrganges am Planspiel Sucht teil, welches in Kooperation mit der AWO Salto Suchthilfe in Salzgitter-Lebenstedt durchgeführt wird.

Das Planspiel Sucht verfolgt verschiedene Ziele. Die Schüler*innen sollen das Suchthilfesystem in ihrer unmittelbaren Nähe kennenlernen; desweiteren erfolgt eine Auseinandersetzung über die Problematiken des Konsums von legalen und illegalen Drogen.

Schüler*innen werden mit einem kurzen Trailer auf das Planspiel vorbereitet, als eine Art Einleitung für den bevorstehenden Projekttag. Der gesamten Klasse wird eine Fragenbox zur Verfügung gestellt, sodass sie anonym und freiwillig Fragen stellen können.

Zum Ablauf des Projekttages:

Der Tag beginnt mit einer Einführung, durchgeführt von der Präventionsfachkraft, um die Schüler*innen allgemeine Informationen wie legale und illegale Drogen, Suchtmerkmale, etc. zukommenzulassen. Danach finden sich die jeweiliegn Gruppen zusammen, um die jweiligen Szenarien, welche in der Vorbereitung schon angesprochen wurden, nochmal aufzunehmen und näher zu besprechen.

Dies bedeutet, jede Gruppe spielt ein Szenarium einer Strafrechtssituation durch, die in Zusammenhang mit einem Drogenmissbrauch (Cannabis, Alkohol, etc.) steht. Pro Gruppe übernimmt ein*e Schüler*in die Rolle des*r Konsumenten*in. Nach einer kurzen Einstimmungsphase begeben sich die Gruppen auf den Weg zu den, der Rolle entsprechenenden, Anlaufstellen (z.B. Salto Suchthilfe, Pro Familia, Kripo, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt).

Zum Abschluss findet in der Einrichtung der Salto Suchthilfe eine kurze Feedback-Runde zu den Rollenspielen statt. Außerdem werden die anonym gestellten Fragen und die Fragen, die sich aus dem Vormittag heraus ergeben haben, beantwortet.

Im Sinne der Nachhaltigkeit, erfolgt zeitnah die Nachbereitung des Planspiels durch die Schulsozialpädagogen*in und den Klassenlehrer*innen.

![]()

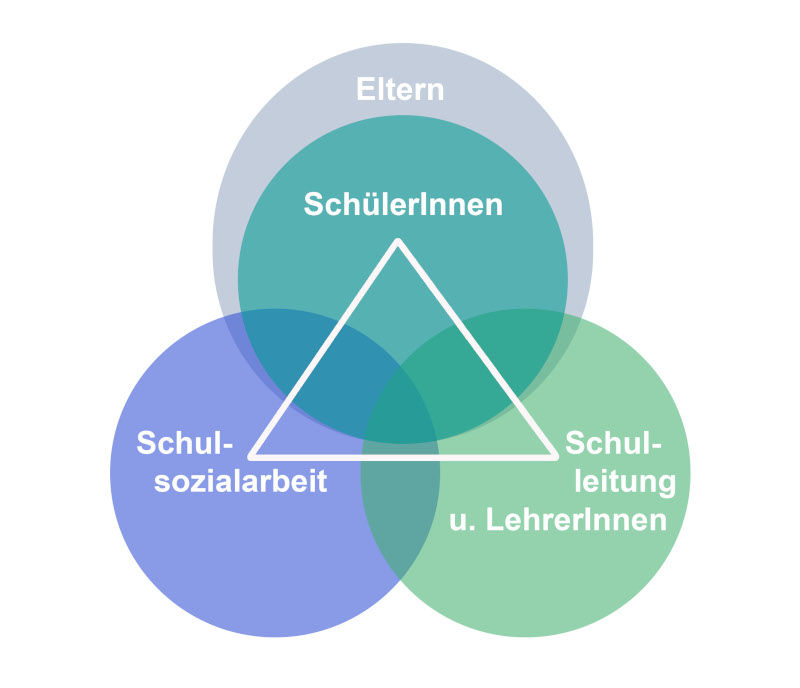

Schülerinnen und Schüler (im folgenden SuS), denen durch „schwierige“ Lebensbedingungen, Störungen im familiären Umfeld, Krankheit oder Migration Bildungsbenachteiligung droht, sollen durch entsprechende besondere sozialpädagogische Maßnahmen aufgefangen, gefördert und so bei ihrem Ziel, einen ihren Fähigkeiten entsprechenden Abschluss zu erlangen, unterstützt werden. Dies alles geschieht möglichst in Abstimmung mit den in Grafik 1 genannten Personenkreisen.

Die Grundlagen der sozialen Arbeit in Schulen ergeben sich aus dem RdErl. d. MK vom 01.06.2017 und dem §2 NSchG. Weitere Bezugsdaten aus diesem Erlass sind der Webseite der NLSchB zu entnehmen.

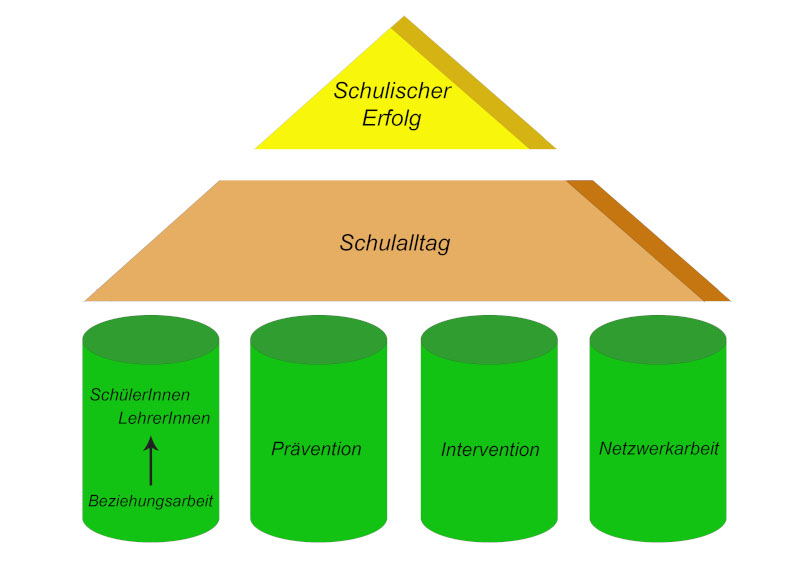

Grafik 2

Beziehungsarbeit

- Beziehungsarbeit ist im Kontext der Schulsozialarbeit besonders wichtig, da im Gegensatz zu z.B. einer spezifischen Beratungsstelle das Akquirieren von Klienten ausschließlich durch das Wahrnehmen des Sozialen als Vertrauensperson gelingt.

- Bei Lehrern*innen um einiges komplexer (da sie eigentlich „Gleichgestellte“ sind). Die Schwierigkeit kann hier im Besonderen darin liegen, konstruktive, vielleicht als ungewöhnlich wahrgenommene Verhaltensstrategien so zu vermitteln, dass sie nicht als Kritik gegen die Lehrqualität oder als persönliche Kritik verstanden werden.

Prävention:

- Der große Vorteil der Schulsozialarbeit liegt in der Reichweite. Da in einer Schule Kinder aus unterschiedlichsten Familienkontexten zusammentreffen, bestehet hier viel Potential zur präventiven Arbeit in zahlreichen Bereichen (Suchtprävention, Gewaltprävention usw.).

- Präventionsarbeit kann in sehr unterschiedlichen Formen geleistet werden (Klassentraining, Beratungsgespräche, Veranstaltungen für SuS/Eltern/Lehrer*innen).

Intervention:

- Die Möglichkeiten für Interventionen ergeben sich meistens aus dem Schulkontext; werden von der Schulleitung keine entsprechenden Maßnahmen vorgegeben, entscheidet die Sozialpädagogin, wenn nötig in Absprache mit der Schulleitung und den Klassenlehren*innen, über die Vorgehensweise. Bei Konflikten, welche massive Gewalt, Alkoholkonsum oder menschenverachtende Aspekte in jedweder Form beinhalten, entscheidet die Schulleitung, welche nach dem NSchG vorgesehenen Maßnahmen getroffen werden können oder müssen.

- Bei Konflikten, in denen die Sachlage unklar ist oder bei denen die schulüblichen Sanktionen nicht angebracht oder ausreichend sind, kann auf die vielfältigen Methoden der schulischen Sozialarbeit zurückgegriffen werden (Mediationen, Beratungsgespräche, Elterngespräche, Pädagogische Konferenzen usw.).

Netzwerkarbeit:

- Ist als Unterstützung und Bereicherung für die drei anderen Säulen anzusehen.

- Ermöglicht gerade bei der Prävention ein breiteres Spektrum an Angeboten, da z.B. externe Dozenten*innen in die präventive Arbeit integriert werden können und mit ihrem spezifischen Fachwissen den Schulalltag bereichern. Zusätzlich sinkt so die Hemmschwelle, eine entsprechende Beratungsstelle aufzusuchen.

- Die Transparenz im sozialen Nahraum kann so begünstigt werden, da ein Austausch aller involvierten Akteure einen gemeinsamen Wissensstand und somit eine qualitativ hochwertigere Arbeit gewährleistet; ein gemeinsamer Wissenspool sorgt dafür, dass Aspekte in die eigene Arbeit mit eingebunden werden können, welche dem Einzelnen sonst verborgen bleiben würden.

Umsetzung Beziehungsarbeit:

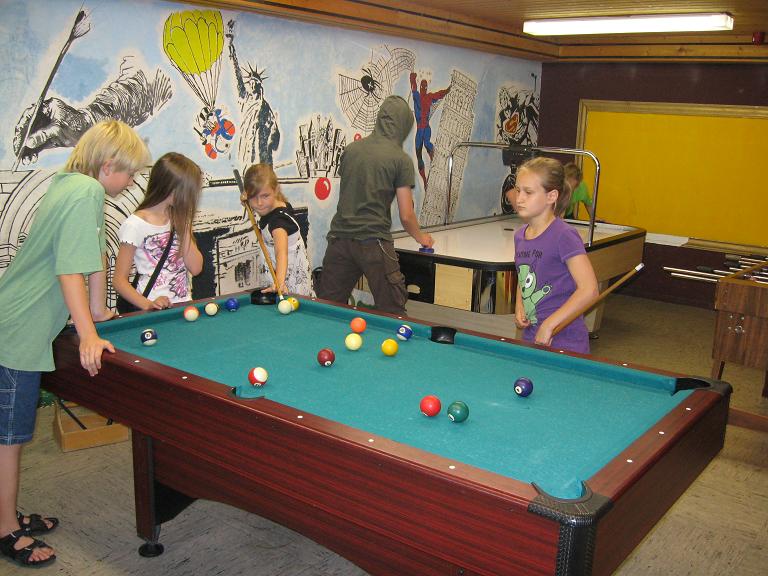

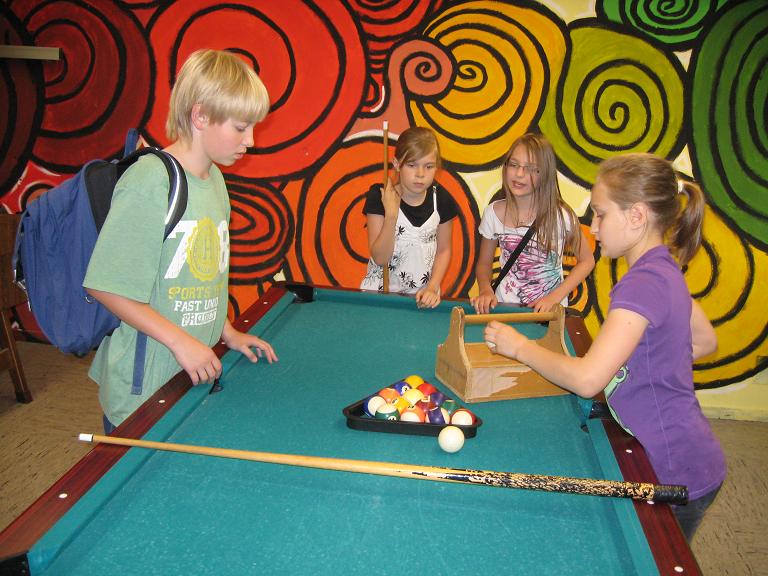

Die Sozialpädagogen*innen arbeiten nach dem Prinzip der „Offenen Tür“; die damit sichergestellte niedrigschwellige, unmittelbare Erreichbarkeit während der Schulphase wird gewährleistet. SuS können im Büro der Schulsozialpädagogen*in auch Spiele ausleihen und/oder dort einfach verweilen, z.B. in den Pausen; spontane „Tür- und Angel“-Gespräche können sich entwickeln. Diese als unverfänglich wahrgenommenen Begegnungen tragen zum Aufbau und zur Stärkung der Beziehungsebene bei.

Organisation und Begleitung von Klassenfahrten, insbesondere für den Jahrgang 5 die Kennenlernfahrt, bilden einen soliden Grundstein der Beziehungsebene der Kinder untereinander und ermöglichen die ersten positiven Erfahrungen mit den Schulsozialpädagogen*innen.

Schulsozialpädagogen*innen machen Angebote im AG-Bereich; hier sollen Kreativität und Bewegungsaspekte angesprochen werden.

In der AG Schwarzlicht-Theater können Kinder eine von ihnen als sicher empfundene Nische finden, wenn sie für die große, offene Bühne noch nicht bereit sind und ihnen noch der Mut fehlt.

Die Zirkusgruppe gibt Raum für experimentelle und ganz eigene Bewegungsideen; Auftritte können gemeinsam geplant und erprobt und unter der Prämisse der Freiwilligkeit durchgeführt werden.

Kontakte in das Quartier und in den sozialen Nahraum werden durch die Zusammenarbeit mit dem Kontorsmanagement oder direkt, wie z.B. mit dem Seniorenheim der AWO, gepflegt.

Umsetzung Prävention:

Hier liegen die Schwerpunkte im Bereich Sucht- und Gewaltprävention; es ergeben sich vielfach Überschneidungen, sodass durch Wiederholung und unterschiedliche Blickwinkel auf signifikante Phänomene nachhaltiges Lernen ermöglicht werden kann.

Im 5. Jahrgang setzten wir auf ein intensives Kennenlernen, der neu zusammensetzten Lerngruppen; wir nutzen dazu eine erste kurze Klassenfahrt, welche vom Klassenlehrer*innen-Team und dem*r Schulsozialpädagogen*in begleitet wird. Auch erste intensive Kontakte mit den Patenschülern*innen werden ermöglicht. Die Paten*innen begleiten „ihre“ Klasse über ein Jahr; zwei ausgebildete Schulmediatoren*innen stehen im Konfliktfall für jede Klasse bereit. Sie führen auch den Klassenrat ein und begleiten diesen in der Anfangsphase.

Mediatoren*innen sowie Paten*innen durchlaufen eine intensive Ausbildungsphase und werden von Lehrern*innen und Schulsozialpädagogen*in begleitet; beide Gruppen tragen wesentlich zur Erhaltung und Stärkung des sozialen Friedens innerhalb der Klassen bei.

Zu Beginn des 2. Halbjahres durchlaufen die 5. Klassen ein zehnstündiges Sicherheitstraining; den Abschluss des Schuljahres bilden die Medientage, bei denen mit externen Referenten*innen in klassenübergreifenden Gruppen wichtige Aspekte zur Mediennutzung erarbeitet werden.

Im 6. Jahrgang durchlaufen die SuS das Lions Quest-Programm „Erwachsen werden“; die Module werden von den Klassenlehrern*innen durchgeführt, die alle eine intensive Lions Quest-Schulung durchlaufen haben müssen.

Der 7. Jahrgang durchläuft einen sechsstündigen Kurs zur Sensibilisierung ihres persönlichen Umgangs mit sozialen Netzwerken, insbesondere mit WhatsApp. Unterstützung finden wir hier durch die Präventionsbeauftragte der Polizei.

Im 8. Jahrgang führen wir in Kooperation mit der Salto Suchthilfe das „Planspiel Sucht“ durch.

Um möglichst viele Eltern für unsere Anliegen zu gewinnen, setzen wir auf Vorträge von Fachleuten, z.B. zum Thema "Digitale Medien in der Erziehung", oder Eltern können auch einen Einblick in die Inhalte des Planspiels bekommen, indem sie als Prozessbeobachter das Planspiel begleiten.

Umsetzung Intervention:

Anfragen und/oder Problemanzeigen bestimmen hier das Vorgehen.

Das Beratungsangebot umfasst durch das gut aufgestellte Beratungsnetzwerk (siehe Abbildung Anhang) thematisch alle für uns wichtigen Aspekte, die in Bezug auf Beratung/Begleitung auftreten können.

Beratungen durch den*ie Sozialpädagogen*in finden nach Grundsätzen der Systemischen Beratung statt.

Bei Störungen innerhalb der Lerngruppen, können Sozial- oder Teamtrainings durchgeführt werden; auch Mediationen sind möglich, die sowohl von den Schülermediatoren*innen als auch von dem*r Sozialpädagogen*in durchgeführt werden können.

Schülermediatoren*innen und Paten*innen führen gemäß ihrer vorher absolvierten Schulung eigenständig Aktivitäten durch, die zur Stärkung der Klassengemeinschaften beitragen sollen.

Umsetzung Netzwerkarbeit

Aufgabe der Schulsozialarbeit ist es, die bestehenden Netzwerke zu pflegen und gegebenenfalls zu erweitern. Regelmäßige Zusammenkünfte geben Raum zur Reflektion; bei Bedarf können Veränderungen vorgenommen und Inhalte angepasst werden.

Netzwerkpartner ergeben sich aus den o.g. Einsatzfeldern der schulischen Sozialarbeit und beziehen sich auch auf schulinterne Gruppen.

Ausbildung:

Dem*r Schulsozialpädagogen*in obliegt die Ausbildung von Personen im Anerkennungsjahr - Soziale Arbeit und die Betreuung von Orientierungspraktikant*innen.

Was ist ein Klassenrat?

- Der Klassenrat ist ein „Forum für Kommunikation und Organisation“.

Welche Aufgaben hat der Klassenrat?

- Im Klassenrat löst eine Klasse ihre organisatorischen und sozialen Probleme.

Wie funktioniert der Klassenrat?

- Der Klassenrat trifft sich regelmäßig.

- Im Klassenrat wird nach festgelegten Gesprächsregeln diskutiert:

- Zuhören

- Ausreden lassen

- Sich melden

- Auf andere Beiträge eingehen

- Beim Thema bleiben

- Seine eigene Meinung sagen

- Nicht über andere spekulieren

- Fragen statt mutmaßen oder behaupten

- Vortragen des Problems

- Einholen des Einverständnisses der betroffenen TeilnehmerInnen

- Klären des Problemumfelds

- Sammeln von Lösungsangeboten

- Prüfen der Vorschläge auf ihre Durchführbarkeit hin

- Die Betroffenen entscheiden sich für eine akzeptable Lösung

Eine Klassenratssitzung kann folgendermaßen strukturiert sein:

- Vor der Sitzung legt die Klasse die Themen fest.

- Vor der Sitzung legt die Klasse den Protokollanten / die Protokollantin fest.

- Vor der Sitzung legt die Klasse die Gesprächsleitung fest.

Was passiert, wenn der Klassenrat zu keinem Ergebnis kommt?

- Zuerst versuchen die Paten der Klasse zu helfen, eine Lösung zu finden.

- Bleibt dies erfolglos, können die Paten die Sozialpädagogen um Rat fragen.

- Die Paten können die Sozialpädagogen bitten zu intervenieren.

Was ist das Ziel des Klassenrats?

- Die SchülerInnen lernen frühzeitig eine positive, lösungsorientierte Konfliktbewältigungsstrategie und Kommunikationsform kennen und anwenden.

- Die SchülerInnen pflegen den Kontakt zu den Patenschülern und den pädagogischen Mitarbeiterinnen der Schule, um in schwierigen Problemsituationen leichter bereit zu sein, sich dort Hilfe zu holen.

Am 13. April 2012 ist eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern nach Osterode am Harz gefahren, um sich von Susanne Wessel, Beate Köbrich und vier Altmediatoren als Schülerstreitschlichter ausbilden zu lassen. Innerhalb von 6 Tagen haben wir eine ganze Menge über den Umgang mit Konflikten gelernt.

Zunächst haben wir unterschiedliche Übungen zum Kennenlernen durchgeführt, um anschließend in schon fast vertrauter Gruppe die Struktur der Mediation kennenzulernen. Bei einer Mediation gibt es fünf Phasen der Konfliktlösung, die wir uns Schritt für Schritt erarbeitet haben um sie dann in Rollenspielen umzusetzen.

Darüber hinaus haben nicht nur gelernt. Es gab auch ein wenig „Freizeit“, die wir in einem gemeinsamen Ausflug mit Geocashing und einem Picknick gestaltet haben. Am vorletzten Tag bekamen wir von Maik Rauschke (Medienpädagoge) interessante Einblicke in das Thema „Cybermobbing“.

Im Laufe des Tages haben wir hierzu verschiedene Themenbereiche vertieft und uns für unsere künftige Arbeit Ziele im Umgang mit Konflikten im Internet erarbeitet. Wichtig war uns hier vor allem Zivilcourage zu zeigen.

Die Ausbildungsphase endete mit einem persönlichen Feedback unserer Ausbilderinnen.

Unser persönliches Fazit:

In diesen sechs Tagen wurden viele Erfahrungen gemacht und neue Freundschaften geschlossen. Die Gruppe war super und wir haben uns alle toll verstanden. Wir werden unsere neu erworbenen Kenntnisse umsetzen und hoffen euch zukünftig in Konfliktsituationen helfen zu können.

Hinweise zur Erreichbarkeit: In wenigen Tagen werden wir auch über Facebook erreichbar sein.

Marjenn Barré und Laura Pozzato, 9F1

alle gut drauf? die Karten werden's zeigen Stress! Mediation vor laufender Kamera

Markt der Ressourcen... ...was fehlt mir noch??

Expertengespräch: Mediaton online, geht das??? keine Angst vor großen Hunden!