Am 22.1.24 wurde am Gymnasium Salzgitter-Bad wieder der Tag der deutsch-französischen Freundschaft gefeiert. Mit viel Engagement und in großer Vorfreude auf den Besuch im Februar bei ihren PartnerInnen in Frankreich stellte die AG- Frankreichaustausch unterstützt von Frau Urbanek, Frau Schäfer und Frau Schliecker ein Buffet aus Baguettes und Crêpes zusammen, das von den SchülerInnen der Helene begeistert aufgenommen wurde. Mit Hilfe von Plakaten wurden die BesucherInnen des Buffets auf die Bedeutung des Tages hingewiesen, der zur Zusammenarbeit aufruft und gerade auch die jüngere Generation ermutigen soll, sich für die deutsch-französische Freundschaft und ein friedliches Miteinander in Europa aktiv einzusetzen.

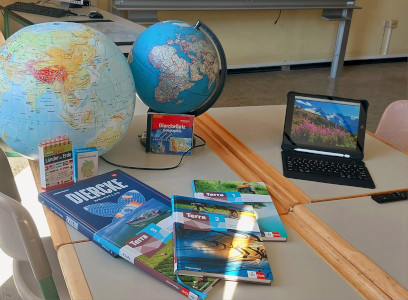

Deswegen hat Geographie bei uns an der Schule eine starke Stellung. Wir fordern unsere Schüler heraus, in Unterricht und Wettbewerb die Welt zu entdecken und zu erforschen - mit dem Ziel, dass sie raumverantwortlich handelnd mit unserer Welt umgehen. Wir machen unseren Unterricht so anschaulich wie möglich, zum Beispiel beim haptischen Arbeiten mit der Augmented Reality Sandbox (ARSandbox) oder wenn wir neue digitale Aufgabenformate entwickeln (hier finden Sie ein Erklärvideo über das Syndromkonzept, welches im 11.Jahrgang entstanden ist und einen Podcast über Buschfeuer in Australien verlinkt, der im Leistungskurs entstanden ist). So haben wir inzwischen jedes Jahr auch drei gut angewählte Leistungskurse (hier finden Sie Fotos der letzten Kursfahrten eines Erdkundekurses zum Gardasee). Und in unserer Begabtenförderung werden Schüler mit besonderem Interesse gefördert und können selber Schwerpunkte wählen, wo sie entdeckend tätig werden können und auch ihre Präsentationsfähigkeiten erweitern.

Geografische Exkursion der Leistungskurse auf den Brocken

Grüner Stahl der Zukunft - Erdkundeleistungskurse erleben die Transformation der Industrie

Unser Fach macht zukunftsfähig - und das sind unsere „Zukunftsfähigkeitsmacher“:

| Frau Glaubitz | Erdkunde / Englisch / Chinesisch |

| Frau Gläser | Erdkunde / Französisch / Darstellendes Spiel |

| Herr Graser | Erdkunde / Mathematik |

| Frau Holzhausen | Erdkunde / Französisch |

| Herr Küch | Erdkunde / Sport |

| Frau Kwasniok | Erdkunde / Sport |

| Frau Lippemeier | Erdkunde / Englisch |

| Herr May (Fachobmann) | Erdkunde / Politik-Wirtschaft / Geschichte |

| Frau Pollmann | Erdkunde / Französisch |

Hier finden Sie noch unser schulinternes Curriculum für die Sekundarstufe I:

Jahrgang 5/6

Jahrgang 7/8

Jahrgang 9/10

Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern.

André Malraux

Das Unterrichtsfach Geschichte am allgemeinbildenden Gymnasium

„Das Wesen der Geschichte ist die Wandlung“, formulierte bereits der Schweizer Kulturhistoriker Jacob Burckhardt (1818-1897) im 19. Jahrhundert. Auch heute noch sind sich alle Geschichtswissenschaftler darüber einig, dass Geschichte im Fluss ist und somit kontinuierlich fortgeschrieben werden kann bzw. muss.

Dieses zentrale Element hat die Fachgruppe Geschichte in dem oben abgebildeten Logo aufgenommen: ein Buch mit den großen Kapiteln der Menschheitsgeschichte. Als Meilensteine sind die Erfindung des Rades, das Aufkommen der Elektrizität und das moderne Technikzeitalter aufgeschlagen. Es gibt jedoch noch sehr viele weitere Seiten im Buch, die ausreichend Platz zum Fortschreiben der Geschichte und für vertiefende Analysen bieten.

Im Kerncurriculum für das Fach Geschichte ist der Gedanke der Weiterentwicklung folgendermaßen formuliert: „Moderner Geschichtsunterricht ist wichtiger Bestandteil einer kompetenzorientierten Bildung. Er dient der Ausbildung eines reflektierten Geschichtsbewusstseins und zielt damit auf Problemlagen ab, wie sie die Lebenswelt der Gegenwart stets aufs Neue hervorbringt.“ (Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgänge 5-10 – Geschichte , S. 5f.)

Es stehen somit nicht mehr „normative und kanonische Inhalte“ (ebd.) im Vordergrund, sondern das Fach Geschichte hat sich zu einem „Denkfach“ (ebd.) mit „reflexiven Potenzialen“ (ebd.) entwickelt. Es geht in diesem Kontext aber nicht nur darum, historische Zusammenhänge reflektierend zu betrachten. Vielmehr soll der Geschichtsunterricht Schülerinnen und Schüler unter anderem durch den Erwerb spezifischer Kompetenzen auch befähigen, „wechselseitige Abhängigkeiten zu erkennen und Wertmaßstäbe für ihr eigenes Handeln sowie Verständnis für gesellschaftliche Entscheidungen zu entwickeln“ (ebd.).

Insbesondere trägt eine vertiefte, reflektierte Beschäftigung mit historischen Inhalten auch dazu bei, ein fundiertes historisches Bewusstsein aufzubauen und fremden Kulturen mit Offenheit und Toleranz gegenüberzustehen. Das Fach Geschichte bietet die Möglichkeit der Erklärung, Einordnung und Relativierung von Gegenwartsphänomenen, indem deren Grundlagen und Entwicklungen betrachtet und analysiert werden. Daher kommt dem „Königsfach Geschichte“ im schulischen Fächerkanon eine ganz besondere Bedeutung zu – auch und gerade im Hinblick auf eine Stärkung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Landes, die Achtung der Menschenrechte und die Entwicklung eines gemeinsamen europäischen Bewusstseins.

Schulischer Geschichtsunterricht kann somit u.a. eine sichere „Grundlage für die differenzierte und differenzierende Wahrnehmung der Lebenswelt“ (ebd.) schaffen. Der deutsche Politiker und Publizist August Bebel (1840-1913) hat die oben dargelegten Vorstellungen bzw. Zielsetzungen von Geschichtsunterricht – auch mit Blick auf die die individuelle Zukunftsgestaltung – schon vor mehr als 100 Jahren folgendermaßen zusammengefasst: „Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten.“

Der Geschichtsunterricht in der Sekundarstufe I am Gymnasium Salzgitter-Bad

Die inhaltlichen Dimensionen des Geschichtsunterrichts sind ausgesprochen vielfältig: Neben der Auseinandersetzung mit der deutschen, gesamteuropäischen und globalen Geschichte sollen auch regional- sowie landesgeschichtliche Inhalte thematisiert werden. Aufgrund der damit verbundenen vielfältigen Sachverhalte, die im Geschichtsunterricht behandelt werden könnten, muss sich das Fach Geschichte auf Basis des niedersächsischen Kerncurriculums in erster Linie auf Inhalte von exemplarischer und/oder identitätsstiftender Bedeutung beschränken. Dabei ist ein orientierendes Gerüst an historischem Wissen unabdingbar. (vgl. Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgänge 5-10 – Geschichte , S.17ff.)

Der inhaltliche Zugang zum Fach Geschichte ist in den Jahrgängen 5 – 10 in erster Linie chronologisch organisiert. Hinzu kommen an mehreren Stellen problemorientierte Längsschnitte. Die Vermittlung der inhaltlichen Schwerpunkte erfolgt jeweils in den Doppeljahrgängen 5 und 6, 7 und 8 sowie 9 und 10:

|

Jahrgänge |

Inhaltliche Schwerpunkte |

|

Doppeljahrgang 5 und 6 |

|

|

Doppeljahrgang 7 und 8 |

|

|

Doppeljahrgang 9 und 10 |

|

Leistungsbewertung und Lehrwerke in der Sekundarstufe I

|

Jg. |

Unterricht |

Anzahl der Klassenarbeiten |

Lehrwerk |

|

5 |

ganzjährig/2-stündig |

eine Klassenarbeit pro Halbjahr |

Klett: Geschichte und Geschehen, Bd. 1 |

|

6 |

ganzjährig/2-stündig |

eine Klassenarbeit pro Halbjahr |

Klett: Geschichte und Geschehen, Bd. 2 |

|

7 |

epochal/2-stündig |

eine Klassenarbeit |

Klett: Geschichte und Geschehen, Bd. 3 |

|

8 |

epochal/2-stündig |

eine Klassenarbeit |

Klett: Geschichte und Geschehen, Bd. 4 |

|

9 |

ganzjährig/1-stündig |

eine Klassenarbeit pro Halbjahr |

Klett: Geschichte und Geschehen, Bd. 5/6 |

|

10 |

ganzjährig/2-stündig |

eine Klassenarbeit pro Halbjahr |

Klett: Geschichte und Geschehen, Bd. 5/6 |

|

11 |

ganzjährig/2-stündig |

eine Klausur pro Halbjahr |

Cornelsen: Gesamtband Niedersachsen Einführungsphase |

Die Gewichtung von mündlichen und schriftlichen Leistungen beträgt in der Regel 60%:40%.

Darüber hinaus liegt das Schreiben von Tests in einem Umfang von maximal 10 Minuten im pädagogischen Ermessen der Lehrkraft.

Der Geschichtsunterricht in der Sekundarstufe II am Gymnasium Salzgitter-Bad

Insbesondere der Geschichtsunterricht in der Sekundarstufe II zeichnet sich durch wissenschaftspropädeutisches Arbeiten aus. Die Schülerinnen und Schüler sollen vertiefende Einblicke in fachspezifische Untersuchungs- und Forschungsmethoden erhalten. Dabei stehen in zunehmendem Maße auch analytische Denkweisen unter Berücksichtigung multikausaler Zusammenhänge im Vordergrund des Unterrichts. Auch gewinnen Längs- und Querschnitte sowie Vergleiche und Fallstudien zunehmend an Bedeutung. Die Herausbildung adäquater Sach-, Methoden- Urteils- und Medienkompetenzen kommt dabei eine besondere Schlüsselrolle zu (vgl. Kerncurriculum für das Gymnasium – gymnasiale Oberstufe - Geschichte, S. 15ff.).

Auf Grundlage der Vorgaben des Kultusministeriums werden regelmäßig durch alle Fachlehrkräfte schuleigene Curricula für die Einführungs-und Qualifikationsstufe erarbeitet. Über die Einführung von Geschichtslehrbüchern für die entsprechenden Jahrgänge entscheidet die Fachkonferenz Geschichte in Abhängigkeit von den thematischen Schwerpunkten, die das niedersächsische Kultusministerium für die jeweiligen Abiturjahrgänge in der Qualifikationsphase verbindlich vorgibt.

Geschichte in der Einführungsphase (11. Jahrgang)

Die beiden feststehenden Rahmenthemen in dieser Klassenstufe sind „Die Welt im 15. und 16. Jahrhundert“ sowie „Vom 20. ins 21. Jahrhundert“ (vgl. Kerncurriculum für das Gymnasium – gymnasiale Oberstufe - Geschichte, S. 23ff.). Jedes Rahmenthema setzt aus einem sog. Kernmodul und einem weiteren Wahlmodul zusammen. Während die Kernmodule fest durch das Kerncurriculum vorgegeben sind, entscheidet die Fachkonferenz Geschichte schulintern über die weiteren notwendigen Wahlmodule. Diese werden ggf. individuell für jedes Schuljahr neu festgelegt.

Geschichte in der Qualifikationsphase (12./13.Jahrgang)

Auch die verbindlichen Unterrichtsinhalte für Prüfungskurse in den Jahrgängen 12 und 13 basieren in ähnlicher Weise auf dem o.g. Modulsystem. Die einzelnen Rahmenthemen sind „Krisen, Umbrüche und Revolutionen“, „Wechselwirkungen und Anpassungsprozesse in der Geschichte“, „Wurzeln unserer Identität“ sowie „Geschichts- und Erinnerungskultur“ (vgl. Kerncurriculum für das Gymnasium – gymnasiale Oberstufe - Geschichte, S. 28ff.). Neben den verpflichtenden Kern- und Wahlmodulen entscheidet auch hier die Fachkonferenz Geschichte über die weiteren notwendigen Wahlmodule. Dabei wird für jeden Abiturjahrgang individuell eine schulinterne Themenabfolge erstellt. Davon unabhängig sind die im Kerncurriculum genannten Vorgaben für die sog. „Abdeckerkurse“ auf grundlegendem Niveau. Auch für diese Kurse werden individuelle schulinterne Themenabfolgen erstellt. Für Rückfragen zu den schuleigenen Curricula stehen die jeweiligen Fachlehrkräfte zur Verfügung.

Leistungsbewertung in der Sekundarstufe II im Fach Geschichte

Die Gewichtung mündlicher und schriftlicher Leistungen ist für gewöhnlich von der Anzahl der Klausuren abhängig, die pro Schulhalbjahr geschrieben werden. Bei nur einer Klausur beträgt die Gewichtung mündlich zu schriftlich in der Regel 60%:40%, bei zwei Klausuren zumeist 50%:50%. Im Bedarfsfall stehen die einzelnen Fachlehrkräfte bei Rückfragen zur Verfügung. Gleichzeitig wird an dieser Stelle explizit auf die Ausführungen zur Leistungsbewertung und Leistungsfeststellung im entsprechenden Kerncurriculum und die dort erläuterten Kriterien zur Mitarbeit im Unterricht verwiesen (vgl. Kerncurriculum für das Gymnasium – gymnasiale Oberstufe - Geschichte, S. 51f.)

Lehrkräfte der Fachgruppe Geschichte

|

Herr Chant |

Geschichte / Englisch |

|

|

Frau Heinemann |

Geschichte / Biologie |

|

|

Herr Huhn |

Fachobmann |

Geschichte / Politik / Werte und Normen |

|

Frau Kettenring |

Geschichte / Deutsch |

|

|

Frau Klein |

Geschichte / Englisch |

|

|

Frau Kögler |

Geschichte / Französisch |

|

|

Frau Lüders |

Geschichte / Chemie |

|

|

Herr Maue |

Geschichte / Deutsch / Philosphie |

|

|

Herr May |

Geschichte / Erdkunde / Politik |

|

|

Frau Schäfer |

Geschichte / Französisch |

|

|

Herr Schaper |

Geschichte / Latein |

|

|

Frau Schaumburg |

Geschichte / Deutsch |

|

|

Frau Schliecker |

Geschichte / Französisch |

|

|

Herr Teevs |

Geschichte / Deutsch |

|

|

Herr Unverhau |

Geschichte / Deutsch |

|

|

Frau Waligorski |

Geschichte, Deutsch |

Linkliste:

Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgänge 5-10 – Geschichte

Kerncurriculum für das Gymnasium – gymnasiale Oberstufe - Geschichte

Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Geschichte

Liste der für das Fach Geschichte relevanten Operatoren

Fachbezogene Hinweise und Thematische Schwerpunkte zur Abiturprüfung

Projekte:

Seminarfach "Denkmäler" (Leitung: Frau Schliecker, Schuljahr 08/09)

Im Rahmen von Seminararbeiten haben sich Schülerinnen und Schüler mit Denkmälern in unserer Region beschäftigt. Die Ergebnisse wurden ebenfalls auf einer Projekthomepage dargestellt. und können dort betrachtet werden.

Kontakt:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Schulinternes Curriculum

Hier befinden sich die schulinternen Lehrpläne für Werte und Normen (Jg. 5-10) und Philosophie (Jg. 11-13).

In Ihnen finden sich der schulinterne Schwerpunkt der Fächer und die Vorgaben der Landesschulbehörde wieder.

Projekte

Als Fachgruppe Werte und Normen und Philosophie ist es uns ein Anliegen, unseren Schülerinnen und Schülern Orientierung in einer Welt zu bieten, in der oft ungefiltert Informationen auf uns einstürmen.

Dazu dienen alltagsbezogene Projekte. Sie lassen Theorien und abstrakte Fragestellungen lebendig und konkret werden, helfen dabei, seine eigene Position zu finden und geben Selbstvertrauen, um Neues zu wagen.

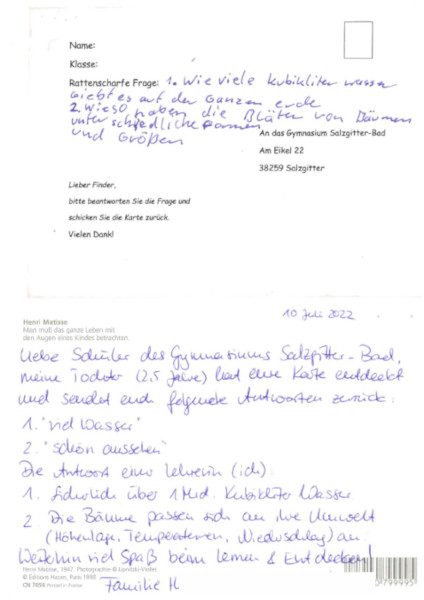

Rattenscharfes Denken

Der Philosophie-Projekttag „Rattenscharfes Denken“ im fünften Jahrgang bildet den Schlusspunkt des ersten Schuljahres am Gymnasium Salzgitter Bad.

Schülerinnen und Schüler des elften Jahrgangs begleiten die Gruppen des fünften Jahrgangs bei ihrer philosophischen Entdeckungsreise mit praktischen Aufgaben aus den philosophischen Disziplinen der Erkenntnistheorie und Logik (Fragen nach der Wahrheit) und Ethik (Fragen nach dem guten Handeln).

Diese Reise endet mit der „rattenscharfen Frage“, die via Ballonpost in die Welt geschickt wird.

|

|

|

|

|

Eine Schule ohne Rassismus? Der Holocaust aus philosophischer Sicht

Philosophische Theorien zum Wesen des Menschen (Anthropologie) sollen zusammen mit der Stadtgeschichte Salzgitters Aufschluss darüber geben, welchen Prinzipien die Gleichschaltung und der Völkermord folgten und wie man die Erkenntnis dieser Prinzipien nutzen kann, um heute und zukünftig Diskriminierung und Rassismus einzudämmen oder gar zu verhindern.

|

|

Coronabedingte Kompensation

In den aktuellen Krisenzeiten stellt unsere Fachgruppe die Bindung zu den Lerngruppen an die oberste Stelle.

Das bedeutet, dass wir die Freiräume unseres Faches nutzen und inhaltlich flexibel auf Bedürfnisse und Fragen (insbesondere im Hinblick auf Ängste, aber auch auf Werte wie Gesundheit und Freiheit) reagieren.

Es bedeutet aber auch, dass wir zwischenmenschlich regelmäßige Rückmeldungen, Lob und individuelle Ansprachen einsetzen, um unsere Lerngruppen weiterhin zu motivieren.

Eventuell versäumte Inhalte müssen nicht nachgeholt werden.

Verbindlich bleiben jedoch die im schulinternen Curriculum festgelegten Grundbegriffe und Kompetenzen, die auch an anderen Inhalten (s.o.) bearbeitet werden können.

Die digital gestellten Aufgaben werden in der Sek I und Sek II nach folgenden Maßstäben bewertet:

Auch soll nach Möglichkeit eine schriftliche Leistungsüberprüfung erfolgen. Sollte dies aufgrund des Infektionsgeschehens nicht möglich sein, wird die schriftliche Leistung durch eine Klausurersatzleistung erbracht.

Diese wird in der Sek I mit 30% bewertet.

In der Sek II bleibt die Gewichtung erhalten (vgl.: schulinterner Lehrplan Philosophie).

Religion

Die Fächer Evangelische Religionslehre und Katholische Religionslehre bilden eine Fachgruppe unter gemeinsamer Leitung. Im ersten Teil dieser Seite möchten wir ihnen das aktuelle Kollegium unserer Fachgruppe vorstellen, durch Klicken auf die Namen werden sie zum "Profil" des Lehrers weitergeleitet.

| Andrea Below | Bw | ev. Religion (Schulpfarrerin) |

| Miriam Bötel | Btl | ev. Religion |

| Jennifer Czuj | Czu | kath. Religion, Latein (Fachobfrau) |

| Martin Ehrenberg | Eh | ev. Religion, Deutsch, Politik / Wirtschaft |

| Hannah Speer | Spr | kath. Religion, Englisch |

| Dennis Stork | SD | ev. Religion, Latein |

| Eva Wenrich | Weh | kath. Religion, Englisch |

Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht neu ab dem Schuljahr 2012/ 2013

Die Fachgruppe Religion hat sich für den gemeinsamen Religionsunterricht von katholischen und evangelischen SchülerInnen entschieden. Das Ziel ist es, mit den SchülerInnen einen respektvollen Umgang der Konfessionen einzuüben und Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit Hilfe der Erfahrungen der Kinder zu erarbeiten. So kann dann auch das Ziel, mit anderen Religionen in einen respektvollen Kontakt zu kommen, an dieser Stelle bereits eingeübt werden.

Der Unterricht wird wie bisher von einer evangelischen oder katholischen Lehrkraft gehalten. Nach Absprache und Angleichung der Lehrpläne in der Fachkonferenz, die seit langem schon aus evangelischen und katholischen ReligionslehrerInnen besteht, wird der Unterricht so gestaltet, dass beiden Konfessionen gleichermaßen Rechnung getragen wird. Die Themen sind in den evangelischen und katholischen Lehrplänen fast identisch, es geht eher um die jeweils konfessionell typische Perspektive und um inhaltliche Unterschiede in einzelnen Themenbereichen.

Ein angenehmer Nebeneffekt des konfessionell-kooperativen Unterrichtes ist es, dass die katholischen und evangelischen SchülerInnen im Klassenverband unterrichtet werden können. Gerade für den Religionsunterricht, der oft mit persönlichen Erfahrungen arbeitet, ist dies für die SchülerInnen in einer vertrauten Gruppe sicherlich leichter.

Die Jahrgänge 5 und 7 werden seit den Sommerferien bereits in dieser Form unterrichtet, geplant ist, es im nächsten Schuljahr für die Jahrgänge 5 - 8 auszuweiten.

Jahrgang 5: |

|

Jahrgang 6: |

|

Jahrgang 7: |

|

Jahrgang 8: |

|

Jahrgang 9: |

|

Jahrgang 10: |

|

Innerhalb der einzelnen Themenbereiche gibt es die Möglichkeit der Straffung, die die Fachlehrkraft eigenständig nach Lernstand der Gruppe und Unterrichtsverlauf vornehmen kann.

Kürzungen ganzer Themen sind absehbar nicht nötig.

* Die Lehrkraft bestimmt entsprechend der Lerngruppe die Reihenfolge der Themen in den verschiedenen Jahrgängen selbst.

Eingeführtes Unterrichtswerk: Moment mal! ( 1-3 ) Evangelische Religion Gymnasium; hrsg. von B. Husmann u. R. Merkel; Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2013;

Themen Sek II

Semesterthemen Jahrgang 11:

| 1. Semester: | Religiöse Spurensuche |

| 2. Semester: | Herausforderung Bibel |

| Kirche - gelebte Religion in meiner Stadt |

Semesterthemen 12 und 13:

1. Semester: Auseinandersetzung mit der Gottesfrage

2. Semester: Kirche in der (Post-)Moderne

3. Semester: Der Mensch zwischen Freiheit und Verantwortung

4. Semester: Ethische Anfragen an den Menschen

Hinweise zum Zentralabitur:

Gottesdienste an unserer Schule

Die Fachgruppe Religion bietet in Zusammenarbeit mit der Schulpfarrerin, den Schülern und Schülerinnen vielfältige ökumenische Gottesdienste als offene Angebote an:

- Willkommensgottesdienste zur Begrüßung für die 5. Klassen mit ihren Eltern am Morgen ihres ersten Schultages

- Adventsgottesdienste am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien

- Abendgottesdienste zum Abschluss der Schulzeit und dem Beginn eines neuen Lebensabschnittes für die Abiturienten und Abiturientinnen

Ein besonderes Angebot stellen die „Projektgottesdienste“ innerhalb einer Jahrgangsstufe dar, die einen praktischen Teil des Religionsunterrichts an unserer Schule darstellen:

- Projektgottesdienste, die von Schülern und Schülerinnen verschiedener Lerngruppen des Religionsunterrichtes zu einem verabredeten Thema vorbereitet, gestaltet und abschießend gemeinsam gefeiert werden.

Neben traditionellen Gottesdienstformen werden kreative Alternativen diskutiert und erprobt.